ファクタリングでは買取りしてもらう売掛金に対して掛け目がかかることがよくあります。

そして掛け目の高低によって手にできる調達額も変わってきます。

ではファクタリングにおける掛け目とはそもそも何でしょうか?

またファクタリング会社が掛け目を必要とする理由は?

掛け目は取引の種類や売掛金の信用度等で率が変動するし、比率についても○%以内などの法的な決まりもなく理解しづらいのが難点です。

そこで本記事においては、ファクタリングにおける掛け目について、その仕組みや流れ、取引種別による掛け目の相場、掛け目が設定される場合の注意点など詳しく解説します。

ファクタリングでの掛け目とは?

掛け目と呼ばれる金融用語は、主に銀行等の金融機関が融資を行う際、不動産・有価証券等の担保の価値を算定するときに使用する概念です。

うち、土地建物等の不動産は銀行融資の担保として頻繁に利用されていますが、その価値は不変ではなく、常に市況や経済の動きで価値が変動しています。

そのため金融機関が融資を行う際には、担保となる不動産の価値も時価の一定割合まで下げて評価を行い、その評価額を融資の上限額とするのが一般的です。

通常、不動産の担保価値は時価の80%程度とするのが一般的で、この割引率のことを「掛け目率」あるいは「掛け目」と呼んでいます。

そしてこの掛け目という概念はファクタリングの取引でも活用されています。

金融機関の融資における担保が融資の回収リスクを減らす保全策として用いられているように、ファクタリングでの掛け目は取引での回収リスクを減らす安全策として用いられているのです。

ファクタリングにおける掛け目の役割(保証金)と計算例

ではファクタリングでの掛け目は、具体的な売掛金の買取りでどのように影響を与えるのでしょうか、またその役割とは?

ファクタリングの掛け目は、一言でいえば、売掛債権の「買取率」になります。

ファクタリングの取引では、一般的に売掛金の券面金額が全額買い取られるのではなく、券面金額に一定の掛け目(買取率)を掛けた金額で買取が行われます。

そして対象となる売掛金の回収リスクが低いほど掛け目が高くなる傾向が強いです。

逆に回収リスクが高いほど掛け目は低くなります。

ここで実際に掛け目を使ってファクタリングの取引を計算してみましょう。

事例として、券面金額500万円、掛け目率80%、手数料率10%、2社間ファクタリングの取引を想定します。

1.実際の買取額:券面金額500万円×80%(掛け目率)=400万円

2.手数料:400万円×10%=40万円

3.買取代金の入金額:400万円(買取額)-40万円(手数料)=360万円

4.後日、売掛代金入金後、利用先はファクタリング会社へ券面金額分の500万円を返済

5.返済確認後、ファクタリング会社は利用先に対して100万円を返金

返金額:券面金額500万円-掛け目による買取額400万円=100万円

すなわち、掛け目は、ファクタリング会社に対して、全額返済を受けた後に利用先に戻す「保証金」あるいは「一時押え金」の役割を果たしているのです

掛け目の特徴

掛け目には、その比率において、取引形態や売掛先の信用度、利用回数等で一定の特徴があります。

以下の5つが掛け目の主な特徴です。

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングでは掛け目が変わる

一般的に2社間ファクタリングの方が3社間ファクタリングより掛け目は低い傾向が強いです。

2社間ファクタリングでは、利用先と業者間で契約して、業者は売掛先を細かく調査しない(できない)ので貸倒リスクが大きいです。

また回収期日には利用先からの業者に対する返済リスク(代金の使い込みや未返済等)もあります。

その点、3社間ファクタリングでは売掛先も契約の当事者になり、売掛金も業者が売掛先から直接回収できるので回収漏れは少なくなります。

それを踏まえて掛け目も高くできるのです。

売掛先が大企業より中小企業の方が掛け目の率が低い

売掛先の会社の規模でも掛け目は変わります。

社会的に有名な企業や大企業だと信用度も高く、売掛金に対する調査も少なくできるので掛け目も高く設定できます。

一方知名度や信用度に劣る中小企業が売掛先だと、倒産や貸倒れリスクも高くなるので業者による信用調査も詳細にせざるを得ません。

またいくら調査ができても、中小企業は経済の変動に対する適応力が弱いので、大企業に比べて掛け目は低くなる傾向が強いです。

ファクタリングの利用回数によって掛け目が変わってくる

ファクタリングの利用回数は掛け目に影響を与えます。

利用先が同じファクタリング会社を繰り返し利用することで業者は掛け目を高くできるようになります。

それは新規の顧客が利用を繰り返し既存顧客・お得意様となることで、業者の利用先に対する信用も高くなり、さらに都度細かく調査する必要性も減っていくので、初回の利用では掛け目は低くなりますが、利用回数に応じて段々と掛け目も高く設定できるようになってきます。

債権譲渡登記のありなしでも掛け目は変わる

債権譲渡登記のありなしによっても掛け目は変わってきます。

債権譲渡登記とは、売掛金の譲渡の権利関係に変化が生じる場合、それを法的に裏付ける手続きのことです。

債権譲渡登記は、債権譲渡の際、ファクタリング会社によって行われ、登記情報は誰でも閲覧できるので、利用先による売掛金の二重譲渡を防ぐ手段に活用できます。

また債権譲渡登記は主に2社間ファクタリングで利用される傾向が強いです。

そのため利用先が債権譲渡登記に応じれば、業者も二重譲渡のリスクを回避できるので掛け目も高くできます。

一方で利用先が業者の求める債権譲渡登記の条件を留保して応じないと、回収リスクが高まるため業者としても掛け目を低くせざるを得ません。

ただし債権譲渡登記には費用として10万円程度掛かるので、利用先が登記に応じるかの判断には、登記費用を含めた最終的な資金調達額の比較が必要です。

例外的に掛け目が100%のケースがある

国内におけるファクタリング取引では掛け目の率は大半が100%未満です。

しかし国際ファクタリングに関しては、例外的に掛け目が100%で取扱いされています。

国内のファクタリングでは2社間取引や3社間取引が一般的ですが、国際ファクタリングだけは取引の当事者が、輸出企業(国内)、輸入企業(海外)、国内のファクタリング会社に加えて海外のファクタリング会社が参加した4社間ファクタリングになります。

そのため国内のファクタリング会社は輸出企業からの輸出代金(売掛金)の買取り依頼は受付けますが、輸入企業(海外)の信用調査等は提携先の海外のファクタリング会社に委託して特にすることはありません。

本記事では国際ファクタリングの詳細な解説は省略しますが、まさにその4社間ファクタリングの仕組みから掛け目が100%で取扱いされているのです。

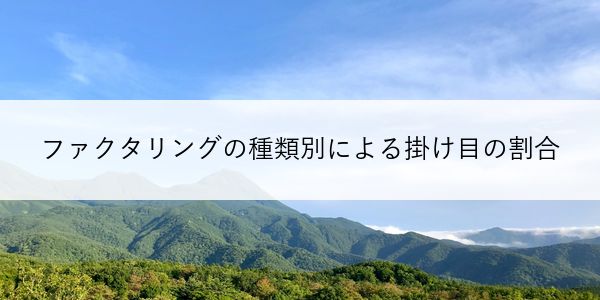

ファクタリングの種類別による掛け目の割合

ファクタリングの種類別による掛け目の割合を一覧表にまとめてみたのが以下の一覧表です。

もちろん利用回数や売掛先の信用度等に応じて掛け目が上下していくのはすでに解説したとおりです。

| ファクタリングの種類 | 掛け目の相場 |

|---|---|

| 2社間ファクタリング | 70%~80% |

| 3社間ファクタリング | 80%~90% |

| 診療報酬ファクタリング | 90%~95% |

| 介護報酬ファクタリング | 75%~85% |

| 国際ファクタリング | 100% |

掛け目の「ある」「なし」によるファクタリングの流れの違い

国内で行われるファクタリングの取引において、全てのファクタリングで掛け目が適用されるわけではありません。

掛け目なしで最初から取引ができるケースもあります。

そこで掛け目に関する理解をより深めるために、ここで2社間ファクタリングの流れで掛け目あり・なしのケースを取り上げて違いを比較してみましょう。

掛け目あり(2社間ファクタリング)の流れのケース

掛け目ありの流れは以下の通りです。

ただし当初の商取引による売掛金発生、ファクタリング会社への買取依頼、業者による審査の実施等は「掛け目あり」「掛け目なし」に関係なく同じなので、当初の複数の手続きの記載は省略して、途中からの異なる流れをメインに解説します。

- ファクタリング会社の審査の結果、掛け目率、手数料率等が決まる

- 業者と利用先で条件の確認、合意に達したらファクタリング契約を締結する

- ファクタリング会社は利用先に買取代金(掛け目で計算した金額-手数料)を振り込む

- 後日、売掛先が利用先に代金を支払う、また利用先は受け取りした代金を即日ファクタリング会社に送金または直接支払う

- 入金確認後、ファクタリング会社は利用先に保証金(一時押え金)を返還する

掛け目なし(2社間ファクタリング)の流れのケース

掛け目なしの流れは以下の通りです。

- ファクタリング会社の審査の結果、手数料率等の条件が決まる(掛け目の設定なし)

- ファクタリング会社は利用先に買取代金(券面金額から手数料を差し引いた額)を振り込む

- 後日、利用先は売掛先から代金を回収、即日でファクタリング会社に送金または支払する(保証金のやり取りはなし)

掛け目あり・なしによる違いとは?

これまで見てきたように、掛け目あり・掛け目なしの流れで異なっている点は、「審査の結果で決まる業者の買取条件」「契約後に支払される買取代金」「保証金や返還手続きの有無」などです。

まとめると、「掛け目あり」では、審査の結果で掛け目が決まり、ファクタリング会社は売掛金の券面金額のうち、掛け目部分だけを買取りします。

残りの部分は保証金として取扱いされ、売掛金の回収が完全に終わったことをファクタリング会社が確認して後に返還します。

一方「掛け目なし」のケースでは、審査で掛け目を決める手続きはありません。

券面金額の全てが買取対象となって、保証金という考えもないので、後の保証金の返還という手続きもありません。

掛け目ありのファクタリングを選ぶ際の注意点

ファクタリングを初めて利用する方の中には、売掛債権を全額買取してもらえると期待している方もいることでしょう。

しかしファクタリングでは、手数料に加えて、事前に掛け目をきちんと理解していないと、資金調達した後で「あれ、必要な額に届かない」という現実に遭遇して慌ててしまう可能性もあります。

そのようなことがないよう、ファクタリングでは掛け目に対する理解が必要不可欠です。

本章では最後にファクタリングの掛け目に対する主な注意点を2点解説します。

掛け目によっては現金化できる額が必要額に届かないケースもあるので注意

利用先がファクタリングを活用する目的は、売掛金を早めに現金化して調達した資金を他の目的に使用することです。

ところがファクタリングの条件に掛け目が設定されていると、掛け目の高さによってはすぐに現金化できる金額が必要とする調達額に届かない場合があります。

希望額に実際の調達額が届かない場合、利用先はあらたに別の売掛金を売却したり、融資等の他の資金調達手段を探したりする必要も出てきます。

できることなら1つの売掛金で必要資金を全てカバーしたいものですね。

そのためにも依頼するファクタリングでは掛け目がいくらになるのか、掛け目なしの取引なのかなど、しっかりと業者に事前確認しておくことが大事です。

ファクタリング会社によって同じ売掛金でも掛け目は異なるので注意

掛け目については、その設定比率がファクタリング会社によって異なる点も注意が必要です。

同一の売掛金でも、ファクタリング会社によって買取時の審査内容や売掛先の評価、業者の買取能力などでも掛け目の率は変わってきます。

当然買取後の早期に現金化できる金額も変わります。

特に多くの資金が必要な場合には、手数料だけでなく、掛け目にも十分注意を払って、できるだけ買取条件の良いファクタリング会社を選ぶ必要があります。

まとめ

本記事では、ファクタリングにおける掛け目について詳しく解説しました。

掛け目とは、ファクタリング会社が買取対象の売掛金をどこまで買取りするか、その最高額を決めるときに使用される概念です。

掛け目の設定率はファクタリング会社によって異なっており、同一債権であっても依頼する業者によって調達可能額は異なってきます。

掛け目の決定要因は、売掛金の回収リスク、売掛先や利用先の信用度などです。

業者に信用度が高い売掛金と判定されれば、掛け目も高くなって、より多くの資金調達が可能でしょう。

そのためにもファクタリングの利用に際しては、手数料とともに掛け目にも一段の注意を払う必要があります。